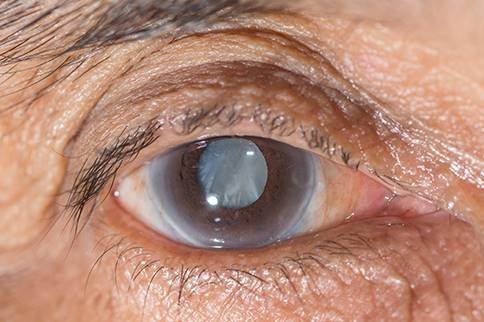

La cataracte est la cause la plus fréquente de diminution de la qualité de l’image perçue. Sa fonction est de contribuer, avec la cornée, à la mise au point des objets et de permettre la mise au point des objets proches (hébergement).

Quelles en sont les causes ?

Dans la plupart des cas, le premier facteur de risque est l’âge, qui touche environ 80 % des personnes de plus de 60 ans. Les autres facteurs de risque sont le diabète, l’exposition au soleil, la prise de corticoïdes, la déshydratation, le tabagisme et l’alcool, ainsi que les traumatismes. Des maladies oculaires concomitantes telles qu’une uvéite, un glaucome, une myopie dégénérative ou une chirurgie intraoculaire antérieure peuvent également induire une cataracte ou en anticiper l’apparition.

Les cataractes congénitales sont présentes à la naissance ou déterminées dans les six premiers mois de vie et sont responsables d’environ 10 à 15 % des cas de cécité infantile. De petites opacités ponctuelles du cristallin, qui n’interfèrent pas significativement avec la transparence et, par conséquent, avec un développement visuel adéquat, sont présentes chez 0,4 % des nouveaux-nés.

Les cataractes juvéniles peuvent résulter de la progression d’une opacité congénitale ou être causées par des médicaments, un traumatisme, des maladies oculaires ou systémiques.

Quels sont les symptômes ?

Le symptôme le plus courant de la cataracte est une opacification progressive de la vision, due à des phénomènes de diffusion et de diffraction de la lumière. L’ampleur de la perte visuelle dépend du type et de la localisation de l’opacification : une opacification plus irrégulière et centrale tend à être plus invalidante.

La sensation d’éblouissement est fréquente : la vision est particulièrement perturbée en présence de lumières vives, par exemple lors de la conduite le soir et la nuit.

D’autres symptômes de la cataracte peuvent inclure une vision double dans un œil, l’apparition de halos colorés autour des sources lumineuses, la nécessité de changer fréquemment de lunettes, une paradoxale de la vision qui permet de retirer les lunettes utilisées pour la vision de près ou de loin.

Le diagnostic

Les cataractes peuvent être observées lors d’un examen oculaire complet comprenant une enquête anamnestique, un examen biomicroscopique à la lampe à fente, une évaluation de la réfraction et de l’acuité. visuelle et une évaluation du fond d’œil .

D’autres tests importants sont l’évaluation de l’endothélium cornéen et la biométrie oculaire.

Des examens rétiniens approfondis, tels que l’OCT et l’angiographie à la fluorescéine, peuvent être utiles selon les directives de l’ophtalmologiste. Si le fond d’œil ne peut être exploré en raison d’une cataracte avancée, une échographie oculaire est réalisée.

Dans des cas particuliers, un examen du champ visuel et une évaluation orthooptique sont nécessaires.

Les traitements

Découvrez le traitement innovant présent dans Humanitas Mater Domini, cliquez ici pour en savoir plus.

Avant l’intervention, il est conseillé d’aborder avec le patient les risques et les bénéfices de la chirurgie de la cataracte, en soulignant les risques individuels spécifiques qui ont pu être identifiés lors de l’examen ophtalmologique et des tests préopératoires. Il est nécessaire de choisir le résultat réfractif souhaité en tenant compte de l’équilibre entre les deux yeux.

Après l’opération de la cataracte, une courte période de repos est recommandée, suggérée par l’ophtalmologue en collaboration avec l’anesthésiste.

Le chirurgien devra évaluer :

Anesthésie

L’instillation de collyres anesthésiants suffit généralement à garantir le confort chirurgical. Le choix est fait par le chirurgien ophtalmologiste, avec l’avis de l’anesthésiste, en fonction de l’état clinique du patient.

Choisir le cristallin artificiel

Il appartiendra au chirurgien de déterminer le type de cristallin artificiel le plus approprié. Il est en effet normal qu’un défaut visuel modeste (myopie, hypermétropie, astigmatisme) persiste après l’intervention, nécessitant le port de lunettes.

L’ablation de la cataracte est généralement réalisée par phacoémulsification, c’est-à-dire à l’aide d’une sonde qui fragmente et aspire le cristallin. Le cristallin est enveloppé d’une fine couche (capsule) qui le maintient en place. Cette capsule est laissée en place car elle sert de support au cristallin artificiel et sépare la partie postérieure de l’œil (vitré et rétine) de la partie antérieure.

La procédure est microchirurgicale car elle nécessite l’utilisation d’un microscope opératoire et micro-invasif, car elle consiste à pénétrer dans l’œil par des incisions de 2 à 3 mm, qui neIl est généralement recommandé de ne pas utiliser de points de suture.

Pour une chirurgie de la cataracte à Casablanca; contactez le docteur Mehdi Batras